寒中見舞いはいつまで出すことが出来る?時期を過ぎたら出さないほうがいい?

日本の風習にはいろいろと面白いものが

ありますね。

中には、なんでこんなものがあるのだろ

う、という疑問を抱くような風習もあります。

その一つが寒中見舞いです。

似たようなものには、余寒見舞いという

ものもあります。

年賀状というものがあるのに、なぜ同じ

ような時期に寒中見舞いがあるのか、不

思議に思う方も多いのではないでしょうか。

しかし、寒中見舞いや余寒見舞いには、

それなりの意味も意義もあるのです。

また、寒中見舞いや余寒見舞いには、出

すべき時期というものもあります。

そこで今回は、寒中見舞いを出す時期や、

その時期を過ぎた時にはどうするか、

それに注意点などをみていきましょう。

Contents

寒中見舞いはいつからいつまで出す?

寒中見舞いとは、季節ごとの時候の挨拶

と共に送る挨拶状の一つです。

1年で一番寒い時期に、身内や友人、知人、

お世話になっている方に送ります。

夏に送る暑中見舞いや残暑見舞いと、

似た意味があります。

内容は、冬の寒さで体調を崩したりして

いないかなど、相手のことを気遣うのと、

こちらの近況なども伝えるものです。

寒中見舞いを出す目的は、喪中で年始の

挨拶(年賀状)ができなかった場合

などがあります。

また、相手が喪中と知らずに年賀状を出

してしまった場合も、寒中見舞いを送っ

たりもします。

それにうっかり年賀状の返信を送る時期

が遅くなってしまった時も、遅れたお詫

びと年始の挨拶を兼ねて送ることもあります。

また、あまり多くはありませんが、純粋

に「季節の挨拶」として出す場合もあります。

尚、年賀状を送る時期というのは、

松の内に届くように送るのが礼です。

松の内は、1月1日から1月7日迄なので、

その前や後に着くように送るのは、礼を失します。

特に、仕事関連の顧客や会社の上司に

送ったりすると、常識知らずと思われ

たりして仕事にも差し支える恐れがあります。

寒中見舞いを出した方が良いケースのま

とめです。

- 1月7日迄に年賀状を出し忘れた

- 喪中とは知らずに、年賀状を出してしまった

- 喪中とは知らずに、年賀状を貰った相手に出す場合

- 年賀状を出さなかった方からお年賀をいただいた

寒中見舞いを出す時期は、寒中ならいつ

でもよいというわけではありません。

年賀状を送る時期以後の

1月8日から立春を迎える2月4日の前日の節分

までが通例です。

ただ、暦の上で「寒」の時期というのは、

「寒の入りから立春まで」を指します。

寒の入りとは、1月5日頃の「小寒」のこ

とを言い、立春までとは2月4日の立春の

前日までとなります。

小寒と大寒の間という言い方もできますね。

この寒中見舞いを出す時期は、向こうに

着くまでの時間も考えると、それほど

厳密に考える必要もないでしょう。

概ねこのあたりと考えておけば、問題ないと思いますよ。

時期を逃したら出さないほうがいい?

寒中見舞いを出し忘れて、その時期を過

ぎてしまった場合は、2つの方法があります。

一つは「出さない」という方法です。

寒中見舞いは年賀とは違い、それほど

一般的な慣例ではありません。

出さなくても特に問題はないでしょう。

但し、前項で書いた

寒中見舞いを出した方が良いケース

に該当する場合は別です。

- 1月7日迄に年賀状を出し忘れた

- 喪中とは知らずに、年賀状を出してしまった

- 喪中とは知らずに、年賀状を貰った相手に出す場合

- 年賀状を出さなかった方からお年賀をいただいた

これらの場合は寒中見舞いは出すべきです。

しかし、既に寒中見舞いの時期は、

過ぎてしまっています。

年末年始はバタバタと忙しいし、喪中の

場合は精神的にも挨拶状どころではないでしょう。

はて、どうしたらよいものか・・・

でもご安心ください。

余寒見舞いというものがあります。

日本の風習は複雑多岐で煩わしいことも

多いのですが、便利なこともあるのですね。

余寒見舞いとは、寒中見舞いとほぼおな

じ意味の挨拶状です。

夏ならば、暑中見舞いと残暑見舞いにあ

たると思えばわかりやすいでしょう。

余寒見舞いを出す時期は、寒中見舞いを

出す時期を過ぎた後から2月一杯までと

なります

具体的には

2月4日(立春)~2月28日(29日)頃まです。

まだまだ寒い時期ですね。

余寒見舞いの内容は、ほとんど寒中見舞

いと同じです。

注意点は、寒中見舞いは、主として1月の

時候の挨拶を書き、余寒見舞いは2月に出

すので2月の気候の挨拶を書くという点だけです。

ただし、相手の住む地域によって季節感

は大きく異なります。

北海道在住の人は3月は未だ冬ですが、

沖縄では春の盛りでしょう。

そのあたりを考慮して、季節の挨拶を書

くべきでしょうね。

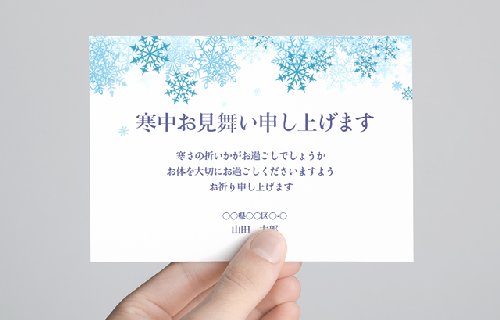

それでは実際の寒中見舞いの書き方と

文例をご紹介しましょう。

尚、余寒見舞いは単に気候の挨拶を変

えるだけでよいでしょう。

寒中見舞いの書き方と文例

寒中見舞いの内容は、このような順になります。

- 文頭での挨拶

- 時候の挨拶と相手の安否など寒さを見舞う言葉

- こちらの近況報告

- 結びの言葉

それでは各項目ごとに、文例を見てみましょう。

文頭での挨拶

寒中お見舞い申し上げます

寒中謹んでお見舞い申し上げます

時候の挨拶と相手の安否など寒さを見舞う言葉

寒さ厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか

寒さもいっそう身にしみる昨今ですが、

お元気にお過ごしでしょうか

寒い日が続いておりますが、

皆様お変わりございませんでしょうか

こちらの近況報告

ご丁寧に年頭のご挨拶をいただき、ありがとうございました

おかげさまをもちまして、私どもも家族そろって賑やかな正月を迎えることができました

(喪中の場合)

実は、昨年○月○日に△(続柄と故人の名前)が他界し、

喪中のため年末年始のご挨拶は控えさせていただきました

結びの言葉

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします

本年も変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします

日付けは「○○○○年1月」「平成〇〇年一月」と書きます。

日時や「吉日」などは書く必要はありません。

一般的な寒中見舞いの文例

文例1

寒中お見舞い申し上げます

厳しい寒さが続いておりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

おかげ様で私どもも変わりなく過ごしておりますので、

他事ながらご安心くださいませ。

寒さもなお厳しいようですが、

お風邪など召されませぬようご自愛ください。

二○○○年 一月

文例2

寒中お伺い申し上げます

厳寒の折、ご家族の皆様におかれましては

ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

おかげ様で私どもも一同無事に暮らしております。

時節柄、何卒ご自愛専一に、

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

二○○○年 一月

文例3

寒中お伺い申し上げます

松の内の賑わいも過ぎ、寒さも一段と厳しくなってまいりました。

皆様お変わりございませんか。

私の方は、おとそ気分もようやく薄れ、

寒さに負けず気持ちを新たに頑張っています。

厳しい寒さが続きますが、どうかお身体を大切に。

まずは寒中のお見舞いまで。

平成○○年 一月

年賀状を出していない人から年賀状が届いた場合の文例

文例1

寒中お見舞い申し上げます

早々にご丁寧なお年賀をありがとうございました。

厳しい寒さの日々が続いておりますが、

皆様ご健勝のご様子、何よりとお喜び申し上げます。

私どももおかげ様で大過なく過ごしております。

本年も例年と変わらぬお付き合いを

お願い申し上げますとともに、

幸福に満ちた一年となりますよう心よりお祈りいたしております。

二○○○年 一月吉日

文例2

寒中お見舞い申し上げます

新年のご挨拶を頂きながらもご挨拶が遅れ、

誠に申し訳ございません。

ご家族の皆様おそろいで、お健やかに新年をお迎え

とのこと、心温まるお年賀を楽しく拝見いたしました。

私も昨年末より帰郷し、家族そろって賑やかに暖を囲む正月となりました。

松の内の賑わいも過ぎ、寒さもひとしお身にしむ

毎日ではございますが、どうぞお体を大切になさってください。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたしております。

二○○○年 一月吉日

喪中に年賀状が届いた場合の文例

文例1

寒中お見舞い申し上げます

ご丁寧に年頭のご挨拶をいただきまして、

誠にありがとうございました。

厳しい寒さ続きの毎日ではございますが、

皆様ご健勝でお過ごしとのご様子、

なによりとお喜び申し上げます。

当方、昨年○月 父○○(享年○歳)

が他界いたしましたため、年頭のご挨拶を

差し控えさせていただきました。

旧年中にお知らせ申し上げるべきところ、

年を越してしまいましたご無礼の段、

何卒ご容赦願います。

本年も皆様にとりまして良いお年でありますよう、

心よりお祈りいたしております。

平成○○年 一月

文例2

寒中お見舞い申し上げます

早々にご丁寧なお年始状をいただきまして、

ありがとうございました。

皆様にはお健やかに新年を迎えられたご様子、

何よりと存じます。

私方、昨年○月に父○○が急逝いたしましたため、

年末年始のご挨拶を遠慮させていただきました。

服喪中のご通知が遅れましたことを

お詫び申し上げますとともに、

本年も変わらぬお付き合いのほど宜しくお願い申し上げます。

二○○○年 一月

喪中と知らず年賀状を出してしまった場合の文例

文例1

寒中お見舞い申し上げます

この度は、ご服喪中とは存じ上げず、

年始状を差し上げてしまいましたことを

深くお詫び申し上げます。

ご尊父様のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。

厳寒の折から、何卒お身体を大切になさいますよう。

取り急ぎお詫び申し上げます。

平成○○年 一月

文例2

寒中お見舞い申し上げます

この度はご尊父様ご逝去とのこと、

ご服喪中をわきまえず年頭のご挨拶を申し上げてしまい、

大変な無礼をいたしました。

お悔やみが遅れましたことをお詫び申し上げますとともに、

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ご家族の皆様におかれましては

さぞかしご傷心のことと存じますが、厳寒の折から、

何卒お体を大切にお過ごしください。

平成○○年 一月

故人に年賀状が届いた場合の文例

文例1

寒中お見舞い申し上げます

早々にご丁寧なお年始状をいただきまして、ありがとうございました。

皆様にはお健やかに新年を迎えられたご様子、何よりと存じます。

昨年○月に、父○○は急逝いたしました。

ご通知が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

父が生前に賜りましたご厚情に深謝いたしますとともに、

皆様の一層のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

二○○○年 一月

文例2

寒中お見舞い申し上げます

先日はご丁寧な年頭のご挨拶を頂戴し、

誠にありがとうございます。

父○○は、昨年○月に他界いたしました。

ご通知が遅れましたことをお詫び申し上げますとともに、

故人との生前の交誼に深く御礼申し上げます。

酷寒の折、何卒お身体を大切に、

穏やかに新春をお過ごしください。

平成○○年 一月

寒中見舞いを出すときの注意点は?

以下寒中見舞いを書くときの注意点です。

「拝啓」「敬具」といった

頭語や結語は必要ありません。

年賀はがきは使用せず、普通の官製はが

きや私製はがきを使います。

松の内に年賀状を出せなかった場合、単

に出さなかったと書くだけではなく、

お詫びの一文を添えます。

又、喪中の人に出す場合やこちらが喪中

の場合は、賀詞は使いません。

賀詞とは、「謹賀新年」「謹賀新春」

「おめでとうございます」などの祝い

の言葉です。

結び

寒中見舞いを出す時期は、

1月8日から立春を迎える2月4日の前日の節分

までが普通です。

この寒中見舞いを出し忘れた時には、余

寒見舞いという便利な風習もあります。

しかし、その余寒見舞いさえ出し忘れた

時には、

救済策はありませんよ。

また、絶対に出さなければいけないとい

うことはありません。

出さなくてもかまわないのです。

但し、寒中見舞いを出すべきという場合もあります。

- 1月7日迄に年賀状を出し忘れた

- 喪中とは知らずに、年賀状を出してしまった

- 喪中とは知らずに、年賀状を貰った相手に出す場合

- 年賀状を出さなかった方からお年賀をいただいた

このような場合は、寒中見舞いを出し

ておかないと、非礼となります。

寒中見舞いを書く時の注意点としては、

年賀状はがきでなく通常のはがきを使います。

また、喪中の人に出す場合やこちらが喪

中の場合は、賀詞(お祝いの言葉)は入

れないようにします。